Abstract: When the historical sciences and history didactics rejected their claim to objectivity, this gave rise to new dynamics and differences. But what about the multiplicity of perspectives, and how can this be dealt with when it becomes identity-based? There are two answers to this question: a pluralistic and an integral one.

DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-10076

Languages: English, Deutsch

Die Abkehr vom Objektivitätsanspruch der Geschichtswissenschaft und -didaktik hat zu neuen Dynamiken und Differenzen geführt. Doch wie ist es mit der Perspektivenvielfalt bestellt, und wie ist mit ihr umzugehen, wenn sie identitätsträchtig wird? Auf diese Frage gibt es zwei Antworten: eine pluralistische und eine integrale.

Überwindung autoritären Lehrens

Multiperspektivität ist ein Schlüsselbegriff der Geschichtsdidaktik, der inzwischen in die allgemeine Geschichtstheorie eingewandert ist. Er trägt elementaren und fundamentalen Einsichten in die Logik des historischen Denkens Rechnung: seiner Standortgebundenheit oder Kontextabhängigkeit und der damit zwingend verbundenen Einschränkung seines Objektivitätsanspruchs. Er diente dazu, autoritäres Lehren der Geschichte zu kritisieren und zu überwinden: Die eine und einzige wahre Geschichte, die die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln hat und deren Geltungsanspruch durch die Fachwissenschaft Geschichte gesichert ist, gibt es nicht. Stattdessen sind zum gleichen Tatsachenbestand der Vergangenheit unterschiedliche Deutungen möglich, die vom jeweiligen Standpunkt der deutenden Historikerinnen und Historiker abhängen. Von diesem Standpunkt aus gehen Interessen in das historische Denken ein, die dem Orientierungsbedürfnis der Historiker und ihrer Adressaten entspringen und ganz unterschiedlich ausfallen können.

Mit dieser erkenntnistheoretischen Einsicht wurde die Subjektivität des historischen Denkens gegenüber einer wirksamen Vorstellung ihrer Unterwerfung unter den Sachstand des Geschehens der Vergangenheit aufgewertet. Für die Geschichtsdidaktik bedeutete dies zweierlei: einmal eine grundsätzliche Kritik an der Vorstellung, Geschichte sei als fixer Tatsachenbestand zu lehren, der den Aufnahmemöglichkeiten der Lernenden anzupassen sei; ferner eine Einsicht in die Subjektivität der Lernenden als fundamentale Bestimmungsgröße ihres Umgangs mit Geschichte. Demgemäß sollte historisches Lernen die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, sich selber ein historisches Urteil über das Geschehen der Vergangenheit zu bilden, sich also von gesellschaftlichen Zwängen der Geschichtskultur zur Autonomie des eigenen Urteils zu befreien.

Demgemäß wurde dem Geschichtsunterricht von der Geschichtsdidaktik angesonnen, unterschiedliche Deutungen historischer Sachverhalte und einen kritisch-argumentativen Umgang mit ihnen zu lehren. Das galt auch für den Tatsachengehalt der Lehre: Fixe Tatsachen wurden in die Dynamik ihrer unterschiedlichen Bedeutung für die jeweils Betroffenen verflüssigt.

Zwei Ebenen für eine neue Dynamik …

Multiperspektivität bezieht sich also auf zwei Ebenen des historischen Denkens: auf die Ebene der Betrachtung (Interpretation) und auf die Ebene der vom historischen Geschehen Betroffenen. Mit der Multiperspektivität gewann das historische Lernen eine neue Dynamik. Die Ereignisse der Vergangenheit rückten in die Interaktion ihrer Akteure und Betroffenen ein, und ihre Deutung wurde zur Angelegenheit divergierender und interessengeleiteter Denkweisen und Einstellungen.

Diese Dynamik stellt eine große Chance des Geschichtsunterrichts dar, wenn es darum geht, kulturell heterogene Schülergruppen zu unterrichten, die heute zum schulischen Alltag gehören. Unterschiedliche Herkünfte können zu unterschiedlichen Perspektiven führen, denen ihre je eigene Berechtigung nicht abgesprochen werden kann.

Kulturelle Differenzen, die sich in der Perspektive historischer Deutungen austragen, bergen aber ein Konfliktpotential. Solange es um die Anregung zu kritischer Urteilsbildung bei den Lernenden ging, konnte diese Gefahr in den Hintergrund treten. In dem Augenblick jedoch, in dem die Perspektivendifferenz die Tiefenschicht der Identitätsbildung der Lernenden erreicht, ist es damit vorbei. Die Frage ist unabweisbar geworden: Wie ist es mit der Perspektivenvielfalt bestellt, und wie ist mit ihr umzugehen, wenn sie identitätsträchtig wird?

…und zwei Antworten auf das Konfliktpotenzial

Auf diese Frage gibt es zwei Antworten: eine pluralistische und eine integrale.

Die pluralistische besteht darin, die Vielfalt und Divergenz zu pflegen und als letzte Größe der historischen Orientierung stehen zu lassen. Damit wird Pluralismus als kulturelles Prinzip moderner Erziehung und Bildung zur Geltung gebracht. Der Preis dafür ist jedoch hoch: Letztlich mündet er in einen Relativismus, der die Betroffenen Subjekte dort alleine lässt, wo es um ihre Subjektivität, ihr Selbstsein, ihre Identität als historisch geprägte und praktisch zu prägende geht. Da aber Divergenz von Herkunft immer konfliktträchtig ist, fehlt es in dieser Spielart des modernen Pluralismus an Faktoren der Konfliktlösung, die den verschiedenen Perspektiven gemeinsam zugeschrieben und angesonnen werden müssen. Toleranz, Kritik und Anerkennung sind solche Größen. Sie gehören zum kulturellen Fundament moderner (westlicher) Lebensformen. Ohne sie würde Pluralismus als Prinzip verschiedener historischer Perspektivierungen nicht funktionieren, sondern in einen machtbestimmten Kampf um Anerkennung führen, also sich selbst zerstören.

Diese Konsequenz führt zwingend zur integralen Antwort auf die Problematik der Multiperspektivität. Diese würde einer übergreifenden Orientierungsperspektive eingeordnet. In ihr sind auf der Grundlage des Sinnkriteriums der Menschenwürde die Prinzipien der Toleranz, der Kritik und der Anerkennung für das historische Denken maßgebend. Damit wird eine kulturelle Grundlage moderner Lebensführung im Westen angesprochen, die dem Pluralismusgebot selber noch zugrunde liegt, also gerade nicht zur Vielfalt divergierender Perspektiven der historischen Orientierung gehört, sondern diese selber noch bestimmt.[1]

Multiperspektivität kann also nicht das letzte Wort der historischen Bildung sein. Sie bleibt ein Bestimmungsfaktor der Subjektwerdung durch historisches Lernen, steht aber unter dem Gebot einer Vielfalt und Divergenz übergreifenden Perspektivierung. In dieser sind Gesichtspunkte der Humanisierung des Menschen[2] maßgebend, die für alle Menschen gelten und die die Fülle kultureller Weltdeutung und -Gestaltung zum Gewinn der mit ihr konfrontierten Subjekte und nicht zur Gefahr konfliktreicher Machtkämpfe macht.

_____________________

Literaturhinweise

- Bergmann, Klaus. Multiperspektivität. Geschichte selber denken. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, 2000.

- Nida-Rümelin, Julian. Humanismus als Leitkultur. Ein Perspektivenwechsel. München: C.H. Beck, 2006.

Webressourcen

- Wikipedia, Lemma Multiperspektivität (Geschichtswissenschaft): https://de.wikipedia.org/Multiperspektivit%C3%A4t (letzter Zugriff 4. Oktober 2017).

PH Karlsruhe: Grundlagen der Multiperspektivität: http://geoges.ph-karlsruhe.de/mhwiki/ (letzter Zugriff 4. Oktober 2017).

_____________________

[1] Diese Grundlage ist es, die mit dem umstrittenen Begriff der Leitkultur angesprochen wird. Dieser Begriff ist inzwischen so diffamiert worden, dass seine epistemologischer Bedeutung völlig aus dem Blick geraten ist.

[2] Siehe dazu: Oliver Kozlarek, Jörn Rüsen, and Ernst Wolff, eds., Shaping a Humane World. Civilizations – Axial Times – Modernities – Humanisms (Bielefeld: Transcript, 2012).

____________________

Abbildungsnachweis

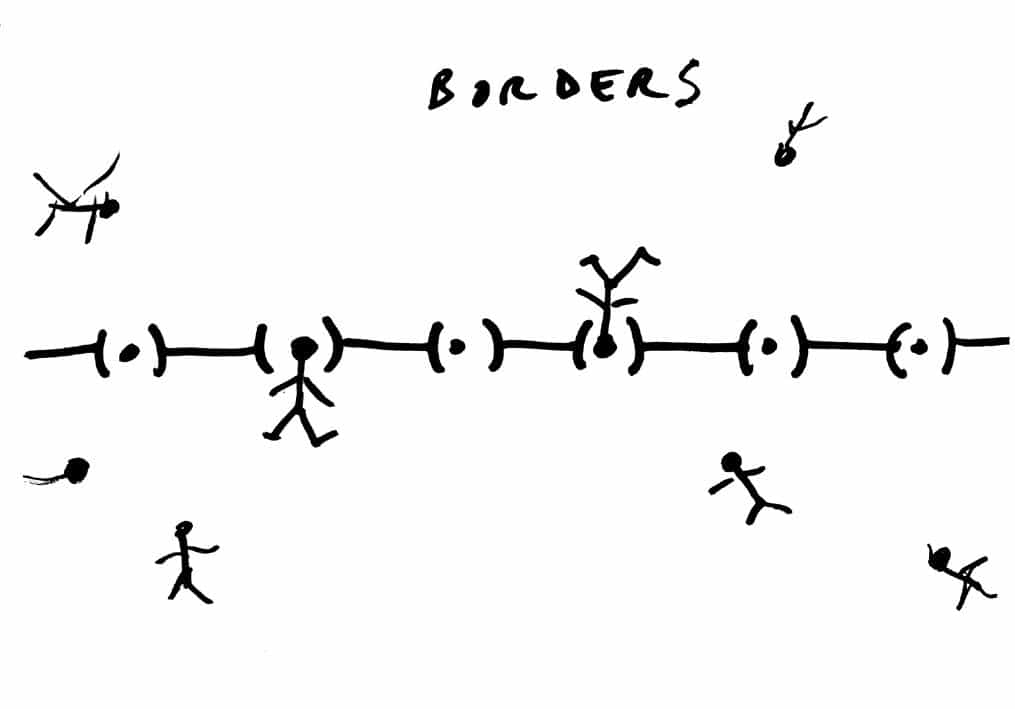

Borders by Dan Perjovschi © 2017 Jörn Rüsen

Empfohlene Zitierweise

Rüsen, Jörn: Die Grenzen der Multiperspektivität – Relativismus und Leitkultur. In: Public History Weekly 5 (2017) 33, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-10076.

When the historical sciences and history didactics rejected their claim to objectivity, this gave rise to new dynamics and differences. But what about the multiplicity of perspectives, and how can this be dealt with when it becomes identity-based? There are two answers to this question: a pluralistic and an integral one.

Overcoming Authoritarian Teaching

Multi-perspectivism is a key concept of history didactics, which has meanwhile entered general history theory. It takes into account elementary and fundamental insights into the logic of historical thinking: its site-boundedness or context-dependency and the compelling limitation of its claim to objectivity. It served to criticize and overcome the authoritarian teaching of history: that is to say, the one and only true story that teachers must convey to their pupils, and whose claim to validity is secured by academic history, does not exist. Instead, different interpretations of the same facts of the past are possible, depending on the interpreting historians’ perspectives. Seen thus, historical thinking is influenced by the interests arising from historians’ and their addressees’ need for orientation, and can thus be very different.

This epistemological insight revalued the subjectivity of historical thinking over against an effective notion of its subjugation to an expert knowledge of past events. For history didactics, this meant two things: first, a fundamental critique of the idea that history should be taught as a set of established facts, which should be adapted to learners’ receptiveness; secondly, it provided insight into the subjectivity of learners as a fundamental determinant of their approach to history. Accordingly, historical learning should enable pupils to form their own historical judgment about past events, i.e. to free themselves from the social constraints of historical culture to the autonomy of their own judgment.

Accordingly, history didactics expected history education to teach different interpretations of historical facts and a critical-argumentative approach to them. This also applied to the factual contents of teaching: established facts were liquefied into the dynamics of their different meanings for those affected.

Two Layers For a New Dynamic…

Thus, multi-perspectivism refers to two levels of historical thinking: the level of contemplation (interpretation) and the level of those affected by historical events. With the rise of multi-perspectivism, historical learning took on a new dynamics. Past events became part of the interaction between historical actors and those affected, and their interpretation became a matter of divergent and interest-driven mindsets and attitudes.

This dynamics is a great opportunity for history classes when it comes to teaching culturally heterogeneous groups, which are part and parcel of everyday school life today. Different backgrounds can lead to different perspectives, whose right to exist is undeniable.

However, cultural differences, which play out in the diverging perspectives of historical interpretations, are a potential source of conflict. As long as it was a matter of encouraging students to make critical judgments, this danger faded into the background. But when the difference in perspective goes to the core of learners’ identity formation, that is the end of that. One question has become irrefutable in this respect: what state is the diversity of perspectives in, and how might we deal with multi-perspectivism when it becomes identity-based?

…And Two Answers to the Source of Conflict

There are two answers to this question: a pluralistic and an integral one.

The pluralistic answer is about fostering diversity and divergence and safeguarding both as the ultimate point of historical orientation. Pluralism as a cultural principle of modern education and training thus rises to the fore. The price, however, is high: in the end, it leads to relativism, which leaves those concerned alone as far as their subjectivity, self-confidence, and identity — as historically shaped and needing to be shaped in practice — are concerned. However, since diverging backgrounds are always a source of conflict, this variety of modern pluralism lacks conflict resolution potential, which must be attributed to and expected of the various perspectives. Tolerance, criticism, and recognition are such parameters. They are part of the cultural foundation of modern (Western) life. Failing these dimensions, pluralism would not function as a principle of different historical perspectives, but would instead result in a power-driven struggle for recognition, i.e., self-destruction.

This consequence necessarily leads to an integral answer to the problem of multi-perspectivism. This would be categorized as an overarching orienting perspective. Therein, and based on the criteria of human dignity, the principles of tolerance, criticism, and recognition are decisive for historical thinking. This refers to one of the cultural foundations of modern Western life, which still underlies the precept of pluralism, i.e., does not belong to the multiplicity of divergent perspectives of historical orientation, but rather determines this itself.[1]

Multi-perspectivism cannot be the final word in history education. While it remains a determinant of becoming a subject through historical learning, it is governed by the precept of an overarching, diversity- and divergence-absorbing perspective. Crucial therein are the aspects of humanization[2]: these hold true for all human beings and turn the many cultural interpretations and shapings of the world into a benefit for the subjects thereby confronted — not into the danger of conflict-laden power struggles.

_____________________

Further Reading

- Bergmann, Klaus. Multiperspektivität. Geschichte selber denken. Schwalbach/Ts.: Wochenschau, 2000.

- Nida-Rümelin, Julian. Humanismus als Leitkultur. Ein Perspektivenwechsel. München: C.H. Beck, 2006.

Web Resources

- Wikipedia, Lemma Multiperspektivität (Geschichtswissenschaft): https://de.wikipedia.org/Multiperspektivit%C3%A4t(last accessed 4 October 2017).

- PH Karlsruhe: Grundlagen der Multiperspektivität: http://geoges.ph-karlsruhe.de/mhwiki/ (last accessed 4 October 2017).

_____________________

[1] Exactly this basis is addressed by the controversial concept of the Leitkultur (guiding culture). This has meanwhile been so defamed that its epistemological meaning has become completely obscured.

[2] See Oliver Kozlarek, Jörn Rüsen, and Ernst Wolff, eds., Shaping a Humane World. Civilizations – Axial Times – Modernities – Humanisms (Bielefeld: Transcript, 2012).

_____________________

Image Credits

Borders by Dan Perjovschi © 2017 Jörn Rüsen.

Translation from German

Dr Mark Kyburz (homepage)

Recommended Citation

Rüsen, Jörn: The Limits of Multiperspectivism –

Relativism and Leitkultur. In: Public History Weekly 5 (2017) 33, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-10076.

Copyright (c) 2017 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact: elise.wintz (at) degruyter.com.

The assessments in this article reflect only the perspective of the author. PHW considers itself as a pluralistic debate journal, contributions to discussions are very welcome. Please note our commentary guidelines (https://public-history-weekly.degruyter.com/contribute/).

Categories: 5 (2017) 33

DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-10076

Tags: History Didactics (Geschichtsdidaktik), Identity (Identität), Multiperspectivity (Multiperspektivität)

Ein sehr interessanter Beitrag, der den ideologisch und dogmatisch gewordenen Ultra-Subjektivismus hinterfragt und auf die Notwendigkeit integraler Elemente in der Geschichtsdidaktik hinweist. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen: Diese integrale Ebene sollte nicht nur die Bedingungen der Möglichkeit respektvoller Diskurse umfassen, sondern auch bestimmte, gemeinsam gewusste Tatsachenbestände, aus deren unterschiedlicher Deutung und Gewichtung sich die Pluralisierung erst ergibt.

Und: Es muss die Möglichkeit eröffnet werden, unabhängig von der “Herkunft” einen inhaltlichen Zugang zu finden; insofern ist die scheinbar emanzipatorische Herkunftsberücksichtigung im historischen Urteil oft auch ein Festnageln auf diese “Herkunft” bzw. manchmal sogar eine ungewollte Konfrontation mit ihr.

Auch hängt das “Autoritäre” eines Unterrichts nicht in erster Linie mit seiner inhaltlichen Ausrichtung zusammen (dies wäre nur bei einer hochpolitisierten SchülerInnenschaft der Fall), sondern mit den kommunikativen und psychologischen Umgangsformen, mit den Arbeitsformen usw. usf..

Deshalb sollten herkömmliche Frontlinien in der didaktischen Diskussion überdacht und teilweise auch überwunden werden, und hierzu leistet Rüsens Idee von der “integralen” Antwort auf Vielfaltsphänomene einen Beitrag.

Vielen Dank für Ihren Beitrag! Ich finde es sehr spannend zu sehen, wie fundamental geschichtskulturelle Grundsatzüberlegungen mit Fragen der gegenwärtigen politischen Kultur verbunden sind.

Ich bin an einigen Stellen aber unsicher, ob ich mich der rhetorischen Zuspitzung der Argumentation in allen Punkten anschließen kann.

Zunächst frage ich mich: Besteht die zentrale Unterscheidung hier wirklich in der Entgegensetzung einer “pluralistischen” und einer “integralen” Antwort? Mir erscheint es eher so, dass es einerseits eine “nur pluralistische” und andererseits eine “wirklich plurale” Antwort gibt, die ihrerseits das “pluralistische” und das “integrale” miteinander verschränkt, indem sie eine mit bestimmten Diskursregeln angereicherte Form darstellt, Geschichte multiperspektivisch zu schreiben und zu vermitteln.

Wie diese Diskursregeln aussehen, ist dabei aber – das darf meines Erachtens nicht verkannt werden – wieder ein kontextabhängiger Standpunkt, der jeweils gesetzt werden muss, auch wenn er vielleicht für die intendierte Diskurs- und Unterrichtspraxis eine tatsächlich notwendige Voraussetzung ist. Er muss deshalb der wissenschaftlichen und philosophischen Reflexion weiterhin zugänglich bleiben. Wie Sie selbst sagen, stellt er – trotz seiner proklamierten Universalität – ein westlich-modernes Konzept dar, für dessen historische und kulturelle Alternativen wir meiner Meinung nach prinzipiell offenbleiben sollten. Nichtsdestotrotz stimme ich zu, dass “wirkliche” Multiperspektivität immer auch die Integration in einen praktisch funktionierenden Diskursrahmen der gegenseitigen Toleranz bedeutet (es wäre sonst ja auch keine Multi-Perspektivität, sondern eher Non-Perspektivität).

Für mich scheint sich die argumentative Logik aber umkehren zu lassen: Das notwendige Gebot der gegenseitigen Toleranz, das wir als Grundwert unserer gesellschaftlichen Diskussion zur Geltung bringen möchten, stellt für mich im konkreten diskursiven Zusammenhang eher das “erste Wort”, die konsensuale Grundbedingung dar – das von Ihnen kritisierte “letzte Wort” hingegen darf meiner Ansicht nach durchaus ein pluralistisches sein. Das wünschenswerte Fazit besteht doch auch in der gewinnbringenden gegenseitigen Relativierung der Standpunkte auf Basis der grundlegenden Anerkennung der Berechtigung ihrer Verschiedenheit.

Dieses Prinzip aber implizit zum “letzten Wort” zu erklären (Sie sagen ja: Die Multiperspektivität könne es nicht sein) und dies ausgerechnet im Rückgriff auf den – wie Sie selbst einräumen – in der Diskussion vorbelasteten Begriff der “Leitkultur” (auch mit Blick darauf, wer ihn aktuell verwendet), erscheint mir hingegen problematisch: Vielleicht wäre die etwas umständliche Formulierung “kulturelle Vielfalt auf Grundlage leitender Diskussionsprinzipien” hier treffender. Dieses Prinzip stellt zudem geradezu den Kern gelebter Multiperspektivität dar – während der Begriff “Leitkultur” hingegen eine kulturelle Einheit suggeriert, die wir ja gerade nicht historisch affirmieren möchten.

Überhaupt: Was die Identitätsstiftung betrifft, bin ich skeptisch, ob wir tatsächlich “Identität als historisch geprägte” verstehen wollen oder nicht vielmehr durch die dekonstruktive Logik historischen Denkens auch zur Selbstreflexion eigener Standpunkte anregen können. Die Rede von “konfliktreiche[n] Machtkämpfe[n]” auf Grundlage von “kultureller Weltdeutung” klingt mir zu sehr nach einem “Kampf der Kulturen”. Diese Vorstellung ist es doch, gegen die wir mit den Diskursregeln, von deren normativer Gebotenheit wir überzeugt sind, und mit den Dekonstruktionsfähigkeiten, die ein pluralistisches Geschichtsbild ermöglichen, ins Felde ziehen, oder irre ich mich? Vielleicht kann ich oder können SchülerInnen eine reflektierte historische Identität auch aus multiperspektivischen Grundlagen ableiten, die ein Nebeneinander von kulturell und historisch divergenten Perspektiven ertragen.

Wie man angesichts des Konzepts einer konsequenten und damit “integralen” Multiperspektivität aber im Falle konkreter Konflikte argumentativ vorgehen sollte, ist sicher eine offene Frage: Die Feinde des toleranten, multiperspektivischen Denkens sind sicherlich verabsolutierende, autoritäre, monadische (…) Denkformen. Aber wie begegne ich diesen Einstellungen als auf westlicher Grundlage tolerant denkender Mensch, ohne die eigenen Werte zu verraten? Wie viel Toleranz bringt ein offenes Geschichtsverständnis Intoleranz entgegen? Wie lassen sich konkret – was im Beitrag ja nachvollziehbarerweise nur angedeutet werden konnte – die “Gesichtspunkte der Humanisierung des Menschen” für kritische Argumente gegen intolerante (historische) Identitätsherleitungen nutzen, während wir selbst auf westlich-moderne, also wiederum historisch begründete, Prinzipien rekurrieren?

Diese Problemstellungen kontrovers, aber auch mit aller Entschiedenheit zu diskutieren, ist sicherlich eine der drängendsten Notwendigkeiten geschichtskultureller Reflexion und ein spannendes Feld, auf dem sich Geschichtsschreibung, Geschichtstheorie, Politische Theorie und natürlich gelebte gesellschaftliche Praxis begegnen können. Vielen Dank, dass Sie das mit Ihrem Beitrag noch einmal verdichtet deutlich gemacht haben und zur weiteren Diskussion dieser Fragen anregen!

Vielleicht ist es – als Diskussionsvorschlag – in diesem Zusammenhang sinnvoll, heuristisch zwischen eher affirmativen Elementen der Geschichtskultur einerseits (die etwa identitätspolitische Aussagen beinhalten und der “praktischen” Geschichtsschreibung sowie der Politik näherstehen) und eher reflexiven Elementen andererseits (die der Geschichtstheorie und der Politischen Theorie näherstehen) zu unterscheiden. Dann ließe sich die Frage formulieren, welcher Richtung wir das Prinzip der toleranten, multiperspektivischen Geschichtsdeutung eher zuordnen können. Möglicherweise stellt es gerade eine Schwierigkeit dar, dass wir dies wegen unserer eigenen historischen Standortgebundenheit (noch) nicht klar entscheiden können.

Relativismus und Leitkultur – (k)eine Rahmung für integrales, historisches Denken?

Vielen Dank für den zuspitzenden Beitrag. Ich stimme Ihnen in der Tendenz zu, dass Offenheit der historischen Deutungen und Orientierungen nicht Verleugnung der Grundlagen meinen kann, die diese Offenheit erst ermöglichen, selbst wenn dies wiederum bedeutet, dass wir abweisen müssen, was diese Vorbedingungen verletzt. Und hier ist Humanität und Menschenwürde formuliert in Form der Menschenrechte sicherlich ein rechtlicher Rahmen. Multiperspektivität und Kontroversität stellen die geschichtswissenschaftlichen und -didaktischen Umgangsweisen dar, um den Diskurs offen zu halten. Allerdings ist es eben auch nur ein Strategiebündel, das uns zur Verfügung steht. Sie haben ja, wenn ich mich nicht irre, die Triftigkeits- oder Plausibilitätskriterien gerade deshalb ins Spiel gebracht, um dem Relativismus zu begegnen. Sebastian Schlinkheiders Vorschlag teile ich, die Regeln der Humanität auf der normativen Ebene als «erste Worte» zu begreifen, die eine Diskussion erst ermöglichen. Ihnen stimme ich zu, dass es auch «letzte Worte» sind, die die Grenzen der Diskussionen markieren. Warum Sie aber den Begriff der «Leitkultur» in der Überschrift für diese Ebene wählen, erschliesst sich mir nicht.

Ich habe drei kategoriale Anfrage und einen darauf aufbauenden Vorschlag.

1.) Verorten Sie das «Sinnkriterium» der Menschenwürde auf einer anderen Ebene als die Sinnbildung über Zeiterfahrung im Bereich der historischen Orientierung, die – wenn ich Sie richtig verstehe – im Kern eine individuelle Konstruktionsleistung in Relation zu Geschichte(n) der Gesellschaft für das gegenwärtige Leben bezeichnet, auch wenn Menschenrechte natürlich historisch konstituiert sind und damit wiederum Teil der Erzählungen sind, die eine Orientierungsfunktion haben?

2.) Liegt dieses auch auf einer anderen Ebene als die Deutungen (oder Rekonstruktionen) von Vergangenem anhand von Quellen und Geschichte(n), wozu in meinem Verständnis wiederum gesellschaftlich konstituierte Muster (z.B. kausale) verwendet werden?

3.) Wie grenzen Sie den Begriff «Leitkultur» von eben jenen Deutungen und Orientierungen ab, die als Konstruktionsleistungen des Subjekts ja gerade unter das Pluralitätsgebot fallen, jedoch durch den Begriff eingeschlossen scheinen?

Mein Vorschlag geht genau von diesen Unterscheidungen aus und stellt den Gebrauch des Begriffs «Leitkultur» in Frage. Er zielt darauf, genau jene Grenze zwischen «den ersten Worten» der Menschenrechte – nicht nur im Geschichtsdiskurs – und den diskutierbaren Konstruktionsleistungen deutlich zu benennen. In ‘Geschichte’ dürften darunter eben jene Bereiche der Rekonstruktionen und Orientierungen fallen, die multiperspektivisch und kontrovers verhandelt werden können und durch die Plausibilitätskritierien begründungsfähig werden. Auch im Unterricht kann es klärend sein, deutlich zu machen, dass Deutungen anhand von Kriterien auf der empirischen (plausibler Medienbezug und nachvollziehbare Quellenkritik) und narrativen Ebene (z.B. nachvollziehbare Wahl der Deutungsmuster, begründete Auswahl der Räume und Handelnden jeweils an gesellschaftlich vorfindbaren Narrationen) diskutiert werden können und müssen. Ebenso sinnvoll ist es, zu thematisieren, dass Orientierungen zwar individuell und gleichwertig aber durchaus begründungsfähig sind. Dafür bilden genau jene Pole der Rekonstruktionen und der «letzten und ersten Worte» der Humanität – letztere als normative Plausibilitätskriterien – den möglichen Begründungsrahmen.

Dies bedeutet freilich nicht, dass diese Regeln selbst in ihrer historischen Gewordenheit nicht öffentlich thematisiert werden dürften. Vielmehr klingt dieses ‘letzte Bekenntnis’ umso überzeugender, wenn es als normatives Ideal kenntlich gemacht wird, das in der Vergangenheit nicht zuletzt durch jene immer wieder missachtet wurde, die sich darauf beriefen. Dadurch gerieten zugleich auch die Folgen dafür in den Blick, wenn Grundsätze, die den letzten menschlichen Sinn schützen, der vermutlich im Leben selbst besteht, im eigenen Namen missachtet werden. Vergleichend könnten Regeln des Zusammenlebens und die Folgen der Überschreitung zu anderen Zeiten und an anderen Räumen diskutiert werden, um den Blick für Chancen und Grenzen der Setzungen aber auch für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu schärfen. Im schulischen Rahmen kann dies dann den – von Matthias Bublitz geforderten – inhaltlichen Zugang eröffnen, wenn es sich nicht gerade um die Normen der Menschen von Orten handelt, mit denen sich die Lernenden in der konkreten Gruppe identifizieren, sodass zunächst Zuschreibungen vermieden würden.

Dass der Begriff der «Leitkultur» in diesem Zusammenhang hilfreich ist, bedürfte der Begründung. Ich halte ihn wie Schlinkheider für unangemessen. Nicht nur, weil er für historische Orientierungen in der Gegenwart («AfD») oder jüngeren Vergangenheit («Leitkulturdebatte um 2000») steht, in denen Kultur als Sehnsuchtsort genutzt wird, der auch in der Zukunft auf traditionale Dauer fixiert werden soll und zu dem man sich dann nur bekennen könnte oder sogar muss («christliches Abendland»). Davon ausgehend ist er als Chiffre eher mit Rekonstruktionen verknüpft, in denen vergangene ‘Kulturen’ durch Gewalt («Kreuzzüge», «Kolonialismus») vertreten wurden. Der Begriff reicht dadurch deutlich über jene «letzten Worte» der Humanität hinaus, weil er missverständlich auf alles Menschengemachte in diesem Kontext übertragen werden könnte. Er engt damit die Grenze der verhandelbaren Deutungen und Orientierungen deutlich ein. Die Vorsilbe «Leit-» verstärkt diese Tendenz noch und verweist nun genau auf jene autoritären Formen auch des Lehrens und Lernens, die Sie ja überwinden möchten. Auch wenn mir die Orientierung an Rechtsgrundsätzen, die die Menschenwürde achten, zwingend erscheint, würde ich über die Form, die mir durch die Begriffswahl «Leitkultur» zu autoritär erscheint, gerne streiten.

Ein sehr spannender und anregender Beitrag. Die Thematik erschien mir schon des Öfteren bei der Beschäftigung mit didaktischen Prinzipien klärungsbedürftig. Falsch gelehrt verkommt die Multiperspektivität in Relativismus. SuS (Schüler und Schülerinnen) wird dann kein Orientierungsangebot geschaffen, sondern ein Nebeneinander von möglichen Erklärungen geboten, die durchaus verwirrend sind. Studien aus der Marktforschung zeigen, dass ein zu hohes Angebot zu Unzufriedenheit führt. Zu viele Perspektiven ohne Bezugnahme zu den Identifikationsfragen der SuS bewirken daher wenig.

Somit ist eine Einbettung in eine umfassende Rahmung gewinnbringend, da diese als erste Orientierung sehr hilfreich ist. Dabei sollte diese auf einer Prämisse fußen, die sämliches Leben als schützenswert begreift. Auf diese Weise besteht dann keine Gefahr der Überhöhung einer Lebensform, einer Kultur oder einer Perspektive. Sie sind alle gleichgültig. Respekt und Achtung vor Anderen ist Ziel einer sinnvoll eingesetzten Multiperspektivität. Das “Ich-sein” oder “Wir-sein” ist dann möglich und bietet tiefergehende Orientierung. Steht jedoch gleich auf mit einem “Ihr-sein”, welches sich durch Alterität kennzeichnet und durch Gleichgültigkeit mit dem “Ich” und “Wir” gekennzeichnet ist. SuS können vor diesem Hintergrund eine familiäre, regionale und soziale historische Perspektive(n) besitzen, ohne dass die Gefahr einer negativen Abwertungen anderen gegenüber besteht. Selbstverständlich gelten diese Überlegungen nicht nur für SuS, sondern für alle Menschen.

Besonders in unserer heutigen, so sehr auf das Invidiuum gepolten Zeit ist eine richtig gelehrte Multiperspektivität unter der Grundprämisse der “Achtung des Lebens” von hoher Wichtigkeit und kann zu großer Akzeptanz unter Individuen führen. Wenn der Narzissmus die “protestantische Ethik von heute” (laut Richard Sennett – amerikanischer Soziologe) ist, dann sollten wir wenigstens allen Lebensformen und -orientierungen die gleiche Wertigkeit zuschreiben, sodass keiner darauf komme andere dispektierlich zu behandeln.

Falls die Frage aufkommen sollte, warum ich explizit nicht das Wort “Toleranz” benutze, so möchte ich mich auf Goethe beziehen, der in seinem Buch “Maximen und Reflexionen” sagte: „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muß zu Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen“. Anstelle dessen verwende ich das Wort “Gleichgültig”, da für mich jegliche Perspektive menschlicher Existenz mit der gleichen Gültigkeit ausgestattet ist. Natürlich mit der notwendigen Bedingung, dass sie das Maxim der Menschlichkeit beinhaltet.

For an English version, please, scroll down.

Author’s Reply

Es besteht Konsens darüber, dass die Multiperspektivität ein Regulativ braucht. Es soll relativistische Konsequenzen verhindern und eine begründete Entscheidung darüber ermöglichen, welche Perspektive gegenüber anderen aus welchen Gründen den Vorzug verdient. Es geht also um Plausibilität (um den anspruchsvolleren Begriff der Wahrheit zu vermeiden).

Wie ist diese Plausibilität zu erreichen und zu begründen? Matthias Bublitz schlägt einen Blick auf die Tatbestände vor, die in den Perspektiven erscheinen und sie relevant machen. Das ist einleuchtend; schließlich gibt die historische Erfahrung Einsichten auf Konflikte und die Art her, mit ihnen umzugehen. Dabei werden Verständigungsregeln erfahrbar, die auch unsere Kultur bestimmen, insbesondere diejenigen, die Gewalt pazifizieren, und soziale Ausgleichstrategien, die Konflikte bewältigen und verhindern können. Demgegenüber verweist Sebastian Schlinkheider auf Diskursregeln, die den interpretierenden Umgang mit historischer Erfahrung bestimmen, also – so scheint es – etwas ganz anderes darstellt als Sachverhalte vergangenen Geschehens.

Beide Strategien widersprechen sich aber nicht. Im Gegenteil: Sie können miteinander vermittelt werden. Die Diskursregeln können und müssen (auch) als Ergebnis historischer Entwicklungen verstanden werden, die die gegenwärtigen Lebensverhältnisse hervorgebracht haben. Zwischen normativen Regelungen des Umgangs mit den Ereignissen der Vergangenheit und diesen Ereignissen selber klafft natürlich eine ontologische und epistemologische Differenz. Die aber wird durch historische Werturteile geschlossen. Es kommt beim historischen Lernen darauf an, die verschiedenen Denkschritte deutlich zu unterscheiden (Tatfeststellungen und Erklärungen auf der einen und wertende Beurteilungen auf der anderen Seite) und dann deutlich zu machen, dass und wie sie im Vorgang des historischen Erzählens miteinander verschmelzen. Das lässt sich am Beispiel der Menschenrechte und des Humanismus der Menschenwürde leicht demonstrieren.[1]

Damit stellt sich unvermeidlich die Frage nach der Leitkultur. Alle Kommentatoren lehnen diesen Begriff ab, wohl deshalb, weil er ein politischer Kampfbegriff (geworden) ist, der als solcher in akademischen Diskursen nichts zu suchen hat. Damit ist freilich die Sache, um die es geht: kulturelle Differenz friedlich lebbar zu machen, nicht erledigt, sondern als drängendes Problem der Geschichtskultur angesprochen.

Martin Nitschke hat den Ort dieses Problems im Diskurs über Geschichte näher in den Blick genommen: die Orientierungsfunktion des historischen Denkens. Sie ist keine rein außerfachliche Angelegenheit, sondern ein Bestimmungsfaktor (neben anderen) des historischen Denkens auch dort, wo es seine Fachlichkeit, seinen wissenschaftlichen Charakter, ins Spiel bringt. Hier sind erhebliche Differenzierungen im Umgang mit normativen und vor allem politischen Gesichtspunkten notwendig. Nitschkes Fragen und Überlegungen regen dazu nachdrücklich an.

Zur ersten Frage: Menschenwürde ist ein Sinnkriterium, aber nur in verzeitlichter Form ist es historisch. Verzeitlicht wird es dann, wenn es als Lösung einer Spannung zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit in den anthropologisch universellen Faktoren der menschlichen Lebensformen konzipiert wird. Mit diesem Verständnis gewinnt die zeitliche Bewegung, die diese Spannung in der menschlichen Lebensführung auslöst, eine Richtung von Veränderung. Diese Richtung muss tendenziell bis in die Gegenwart und ihrer Zukunftsperspektive reichen.[2]

Zur zweiten Frage: in dieser Form wird die Menschenwürde zu einem Hauptfaktor der historischen Interpretation, also zu dem, was in der Frage als “Muster” angesprochen wird.

Zur dritten Frage: in der Tat schränkt der Begriff ‘Leitkultur’ den Spielraum möglicher Perspektiven ein. Er wird aber nur dann wirklich problematisch, wenn er zur fixen Größe verdinglicht, also aus der Bewegung der historischen Diskurse herausgenommen und enthistorisiert wird. In diesem Zusammenhang lässt sich auch Schlinkheiders Frage beantworten, “wieviel Toleranz [..] ein offenes Geschichtsverständnis [der] Intoleranz” entgegenbringt. Wenn man die Diskursregeln ernst nimmt, die kulturelle Differenz friedlich lebbar machen sollen, dann kann die Antwort nur lauten: keine.

Schließlich noch eine Bemerkung zum Beitrag von Konstantin Stamm. Ich halte sein Kriterium der kritischen Beurteilung verschiedener Perspektiven, dass “sämtliches Leben als schützenswert” anzusehen ist, für viel zu weitgehend. Selbst wenn man ‘Leben’ nur auf Menschen bezieht, ist dieser Gesichtspunkt zu abstrakt. Im Kampf gegen unmenschliche Lebensformen verdienen die Opfer den Schutz und die Täter insofern keine Anerkennung, als sie an ihren Untaten gehindert werden (müssen).

Stamms Goethe-Zitat verdient uneingeschränkte Zustimmung und sollte bei allem Reden über Toleranz beachtet werden, wenn der präzise historische Sinn dieses Begriffes nicht verloren gehen soll. Denn als historisch mühsam errungene Regel des Umgangs mit einander widersprechender Lebensformen und Überzeugungen pazifiziert Toleranz nur ihre Gegensätzlichkeit und schließt gerade die Anerkennung aus, die Goethe mit Recht als notwendige Errungenschaft einer Kultur des Pluralismus bezeichnet.

Anmerkungen

[1] Dazu Rüsen, Jörn: Humanism – Anthropology – Axial Age – Modernities, in: Kozlarek, Oliver; Rüsen, Jörn; Wolff, Ernst (Eds): Shaping a Humane World. Civilizations – Axial Times -Modernities -Humanisms. Bielefeld: Transcript 2012, S. 55-79.

[2] Dazu ausführlicher Rüsen, Jörn: Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln: Böhlau 2013, S.114-128.

————————————-

There is agreement about the need to regulate multiperspectivity. The idea is to prevent relativisation as a consequence and to enable well-founded decision-making about which perspective merits preference over others and why. It is, therefore, is about plausibility (so as to avoid the more demanding concept of truth).

How is this plausibility to be achieved and justified? Matthias Bublitz proposes that the focus be on the relevance of the statements of facts that are mentioned within the perspectives. That makes sense because, after all, historical experience provides insights into various conflicts and ways of dealing with them. As such, the rules of communication that influence our culture become apparent, and especially those that pacify violence and are able to manage and prevent conflicts by way of social compensation strategies. Contrastingly, Sebastian Schlinkheider focuses on discourse rules that determine the interpretations of historical experience; which is seemingly quite different from the focus on the facts of past events.

However, the two strategies are not contradictory. On the contrary, they can be used in combination. The discourse rules can and must be understood as resulting from historical developments that have brought about the present conditions. Of course, there is an ontological and epistemological differential gap between the normative rules with which past events are treated and the events themselves. But this gap can be closed by the application of historical value judgments. It is important in historical learning to clearly identify and distinguish the various stages of thought (establishing the facts and explanations on one hand, and the normative judgements on the other). After that, it needs to be established and clarified how they are intertwined in the process of historical narration. This can easily be demonstrated with the example of human rights and human dignity.[1]

This inevitably raises the question of the dominant culture (‘Leitkultur’). All commentators reject this concept, probably because it is (or has become) a concept denoting political struggle, which as such has no place in academic discourses. Of course, this does not take care of but rather addresses an urgent problem of historical culture. What is really at stake here is the settling of cultural differences peaceably.

Martin Nitschke has taken a closer look at how this problem is manifest in the discourse of history: the orientation function of historical thinking. It is not a matter that is extra-disciplinary, but a determining factor (among other things) of historical thinking, including the role of its disciplinary or scientific character. Here it is necessary to take a nuanced look at normative and above all political aspects. Nitschke’s questions and reflections strongly suggest this.

On the first question: human dignity is a criterion of meaning-making, but it is only historical in its temporal form. It becomes temporalized when it is conceived as the resolution of a tension between humanity and inhumanity in the anthropologically universal factors underpinning human ways of life. According to this understanding, the temporal movement that triggers this tension in human affairs takes on a direction of change. This direction must tendentially reach into the present and address future prospects.[2]

On the second question: in this form, human dignity becomes a major factor in historical interpretation, that is, a factor that is mentioned as a “pattern” in the question.

On the third question: the term ‘dominant culture’ (‘Leitkultur’) does indeed limit the scope for possible perspectives. But it only becomes really problematic if it is objectified to a fixed factor or taken out of the context of historical discourses and as such becomes dehistoricised. In this context, Schlinkheider’s question can also be answered. He asked, “with how much tolerance […] does an open understanding of history answer intolerance?” If the rules of discourse that are supposed to make cultural difference peaceable are taken seriously, then the answer can only be: with none.

Finally, I’d like comment on the contribution by Konstantin Stamm. I consider his criterion of critically evaluating various perspectives that “all life should be considered worthy of protection” for far too broad. Even if ‘life’ is to refer only to humans, this point of view is too abstract. In the struggle against inhumane forms of life, the victims deserve protection, and the offenders deserve no recognition insofar as they are (to be) prevented from carrying out their misdeeds.

Stamm’s Goethe quote deserves unlimited approval and should be heeded in all talk about tolerance if the precise historical meaning of this term is not to be lost. For, as a painstakingly-gained historical rule of dealing with contradictory ways of life and convictions, tolerance only pacifies its opposites and excludes precisely the recognition which Goethe rightly describes as the necessary achievement of a culture of pluralism.

References

[1] See Rüsen, Jörn: Humanism – Anthropology – Axial Age – Modernities, in: Kozlarek, Oliver; Rüsen, Jörn; Wolff, Ernst (Eds): Shaping a Humane World. Civilizations – Axial Times -Modernities -Humanisms. Bielefeld: Transcript 2012, pp. 55-79.

[2] For more detail on this, see Rüsen, Jörn: Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln: Böhlau 2013, pp.114-128 [Evidence and meaning. A Theory of Historical Studies New York, Oxford 2017, pp. 80-91]

Dr Katalin Morgan (katalin.morgan (at) uni-due (dot) de)