From our “Wilde 13” section.

Abstract: Können Sie sie noch hören, die Verheißungen von der Abschaffung aller Hierarchien durch die Vernetzung? Auflösung aller Grenzen, alles für alle, das gelobte Land Digitalien in unmittelbarer Reichweite: Wenn wir nur kreativ genug sind, aber hoch diszipliniert, und mit den neuen smarten Programmen andauernd zusammen mit allen anderen online.

DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-1331.

Languages: Deutsch

Können Sie sie noch hören, die Verheißungen von der Abschaffung aller Hierarchien durch die Vernetzung? Auflösung aller Grenzen, alles für alle, das gelobte Land Digitalien in unmittelbarer Reichweite: Wenn wir nur kreativ genug sind, aber hoch diszipliniert, und mit den neuen smarten Programmen andauernd zusammen mit allen anderen online.

“A single liquid fabric of interconnected words and ideas”

Das ist die Predigt von der digitalen Revolution, die seit fast dreißig Jahren wiederholt wird – in unterschiedlichen Formen, aber mit den gleichen Vokabeln, egal ob es um Personalcomputer geht oder um das Web 2.0, und um Wissenschaftskommunikation sowieso. Die alten Informationseliten seien dem Untergang geweiht, verkündete 1988 ein kalifornisches Gegenkultur-Manifest: “The kids are at the controls.”1 Der Abschied von den privaten Dokumenten der Gutenberg-Galaxis, so Norbert Bolz 1993, sei auch ein “Abschied von Hierarchie, Kategorie und Sequenz”2; jetzt zählten nur noch die “autorenlosen Texte, die sich gleichsam im Lesen schreiben”. Weblogs und Diskussionsplattformen sind von der Jahrtausendwende an mit den gleichen Erlösungsfantasien begrüßt worden. Und Kevin Kelly, Publizist und Netzaktivist, war sich 2006 ganz sicher: Alle Texte der Welt aus Vergangenheit und Gegenwart und in allen Sprachen, schrieb er in der “New York Times” über Googles neue Digitalisierungsprojekte, würden binnen weniger Jahre “in a single liquid fabric of interconnected words and ideas” verwandelt und allen zur Verfügung stehen, jederzeit und überall.3

Prophetie und Zungenreden

Die Prophezeiungen sind deswegen so austauschbar, weil sie aus der Vergangenheit kommen. Sie sind schwer kontaminiert mit Geschichte, und zwar mit religiösem Vokabular. Der Cyberspace wird dabei zum selbstverwalteten Paradies, in dem man endlich geborgen sein wird in der Gemeinde der Gläubigen, Zungenreden inbegriffen. Dasselbe gilt für ihre düsteren Varianten: Digitaler Weltuntergang durch Verdummung und Zerstreuung, durch sündhafte Bilderflut und information overload. Offenbar ist es gar nicht so einfach, ohne esoterischen Kitsch und pessimistische Bußpredigten über die Möglichkeiten, Grenzen und Zwänge der neuen Kanäle zu reden. Dabei zeigt schon ein kurzer Blick zurück, dass ältere Technologien mit ähnlichen Hoffnungen begrüßt worden sind. Thomas Alva Edison hat 1912 prophezeit, Bücher würden in Zukunft ohnehin überflüssig, weil alles menschliche Wissens durch Filme vermittelt werden würde. Den Begriff information overload hat Alvin Toffler 1970 populär gemacht, im Zeitalter der Kugelkopfschreibmaschine; und Marshall McLuhan hat angesichts des Fotokopierers noch ein paar Jahre früher vergnügt trompetet, ab jetzt sei jeder Autor sein eigener Verleger.4

Wissenschaftskommunikation selbstorganisiert

Der Kopierer als billige Vervielfältigungstechnik hat aber zwischen den ausgehenden 1960ern und den späten 1980ern tatsächlich neue Formen von Wissenschaftskommunikation entstehen lassen. Sie werden heute “graue Literatur” genannt: Informelle Mikropublikationen, selbst abgetippte und geheftete Broschüren, Dokumentationen und Manifeste in kleinen Auflagen; je nach Kontext und Anlass zwischen wenigen Dutzend und einigen hundert Stück. Einige dieser Publikationen wurden zu regelmäßig erscheinenden Zeitschriften; die allermeisten waren extrem kurzlebig. Zeithistorikern sind diese Bestände gut vertraut: Die Geschichte der Protestbewegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (und der Universitäten) ist ohne Rückgriff auf diese Quellen kaum zu schreiben. Ihre bloße Erwähnung lässt aber auf der Stirn von Universitätsarchivaren interessante Falten erscheinen: Auf billigen Materialien zu raschem Gebrauch produziert, sind sie heute vor allem ein dokumentarisches Problem – sie zerfallen. Die “graue Literatur” mit ihrer wilden Vielfalt, den Kleinstauflagen und ihrer ununterbrochenen Veränderung war nicht nur ein Medium der Kommunikation, sondern auch eines des Verschwindens. Im Zeitalter von Blogs, Diskussionsplattformen und sozialen Medien klingt das vertraut. Merkwürdigerweise wird die “graue Literatur” nirgends erwähnt, wenn es um die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens geht. Dabei war sie aber eng an die Gemeinschaften von prosumers gekoppelt, die Autoren und Leser in einer Person waren, und ernsthaften wissenschaftlichen Aufsätzen und Büchern oft eng verbunden. Wer für die digitalen Kanäle im wissenschaftlichen Bereich mit ihren Bezügen auf Aktuelles, Informelles und Provisorisches und dem oft polemischen Tonfall direkte Vorläufer sucht: Hier sind sie.

Ergraute Revolution

Lektion? Keine Erlösung durch die neuen Medien, und auch kein Weltuntergang. Die schnellen digitalen Übertragungskanäle mit ihrem ununterbrochenen Aufdatieren schaffen ihre langsamen analogen Vorgänger auf Papier nicht ab, im Gegenteil. Noch nie waren gedruckte Aufsätze und Bücher so notwendig wie heute, nämlich als Filter für stabile Resultate: Hochfrequente “heiße” Kommunikationsmedien – wie dieses hier – alimentieren und fördern “kühlere” Speicher mit längerer Haltbarkeit. Deswegen wird in den digitalen Formaten auch ununterbrochen auf Papierpublikationen verwiesen. Das gilt für wissenschaftliche Netzpublikationen ebenso wie für jeden brauchbaren Wikipedia-Eintrag. Und aus richtig guten Blogs werden – Bücher. Hallo, digitale Revolution, ist da jemand? Nur Sammelbände, das wissen wir, liest wirklich niemand. Trotzdem sind sie immer noch da.

_____________________

Literaturhinweise

- Groebner, Valentin: Wissenschaftssprache digital. Die Zukunft von gestern, Konstanz 2014 [im Druck].

- ders.: Nach der Megabit-Bombe. In: Mittelweg 36 22 (2013) 4, S. 29-37.

- ders.: Wissenschaftssprache. Eine Gebrauchsanweisung, Konstanz 2012.

Webressourcen

- Muss ich das lesen? In: FAZ online v. 10.2.2013 (zuletzt am 21.1.14).

- Videomitschnitt des Vortrages von Valentin Groebner im Rahmen der RKB-Tagung (München, Januar 2013), hier: Portal L.I.S.A.

___________________

Abbildungsnachweis

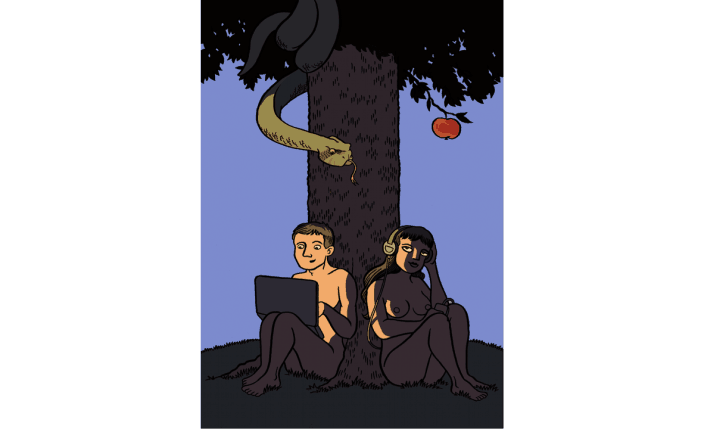

Per touchpad ins Paradies: Werbeplakat eines Computerladens auf dem Comic-Festival “Fumetto”, 2013 / © Andreas Kiener 2013, mit freundlicher Unterstützung der Firma Data Quest AG

Empfohlene Zitierweise

Groebner, Valentin: Heißes Zeug, kühle Speicher, graue Literatur. In: Public History Weekly 2 (2014) 6, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-1331.

Copyright (c) 2014 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact the editor-in-chief (see here). All articles are reliably referenced via a DOI, which includes all comments that are considered an integral part of the publication.

The assessments in this article reflect only the perspective of the author. PHW considers itself as a pluralistic debate journal, contributions to discussions are very welcome. Please note our commentary guidelines (https://public-history-weekly.degruyter.com/contribute/).

- Zitiert nach Fred Turner: From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network and the Rise of Digital Utopianism, Chicago 2006, S. 164. ↩

- Norbert Bolz: Am Ende der Gutenberg-Galaxis. Die neuen Kommunikationsverhältnisse, München 1993, S. 217 und 223. ↩

- Kevin Kelly: Correction Appended, in: New York Times, 14. Mai 2006. ↩

- Alle Nachweise für diesen Absatz – Claus Pias: Eine kurze Geschichte der Unterrichtsmaschinen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Dezember 2013, S. N5; Alvin Toffler: The Future Shock, New York 1970; Monika Dommann: Autoren und Apparate. Copyright im Medienwandel, Frankfurt/M. 2014, S. 249 ff. ↩

Categories: 2 (2014) 6

DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2014-1331

Tags: Digital Change (Digitaler Wandel), Science Communication (Wissenschaftskommunikation), Wilde13

Keine Betriebsgeheimnisse: Mechanismen wissenschaftlichen Publizierens

Valentin Groebner fragt, ob wir sie noch hören können, die Heilsversprechen des Internet. Ich frage mich, ob wir sie denn überhaupt noch hören. Ist das Netz denn noch Heilsversprechen, oder ist es Höllenpein? Ist es Kommunikationswunder oder Kommerzialisierung in Potenz? Ist es Demokratieversprechen oder Dämon des Überwachungsstaates? Mir scheint sich die vermeintliche Eindeutigkeit in der Beurteilung längst aufgelöst zu haben. Das Netz ist weder Aurora noch Eklipse. Es ist vor allem Alltag. Und alle, die seine Veralltäglichung in den letzten 25 Jahren miterlebt haben, können sich nur wundern, wie zügig und umfassend das vonstattenging.

Ich bin mir also nicht sicher, ob die Prämisse noch zutrifft, wonach das Netz als utopisch-revolutionäres Medium oder wahlweise als Instrument des Weltuntergangs anzusehen ist. Da hat sich inzwischen doch einige Ernüchterung breit gemacht – und auch Normalisierung. Aber diesen Diskurs wirklich scharf zu erfassen, würde schon eine genauere (historische) Untersuchung erfordern. Bleiben wir daher bei Eindrücken.

Das Ende der Gutenberg-Galaxis ist momentan nicht in Sicht, wenn sich auch ihre Gestalt deutlich verändert hat. Das Netz hat nicht nur unsere Art des Kommunizierens verändert, sondern auch die Art des Recherchierens, des Beschaffens von Informationen und des wissenschaftlichen Forschens. Aber kann die Welt des gedruckten, auf Papier gebannten Wortes wirklich der kühle Speicher sein, in dem wir uns von der überhitzten Kommunikation der digitalen Welt erholen (eine Metapher, die mich stark an Lévi-Strauss‘ heiße und kalte Gesellschaften erinnert)? Die Veröffentlichungsintervalle sind fraglos jeweils andere, aber das bürgt in beiden Fällen noch nicht für Qualität. Die Sammelbände bilden dabei nur die Spitze des Eisbergs an wissenschaftlichen Ergebnissen, die die Welt nicht braucht (mea culpa). Bei aller Sympathie für das Buch und den Aufsatz sollte man nicht außer Acht lassen, dass wissenschaftliche Publikationen für Verlage zunächst einmal ein wirtschaftliches Produkt sind, das verkauft werden will. Und es verkaufen sich die sexy Themen und die bekannten Namen – und nicht in erster Linie die besten wissenschaftlichen Ergebnisse. Sodann sind wissenschaftliche Publikationen Einsätze auf dem Markt akademischer Aufmerksamkeit, mehr oder minder großzügig gefördert durch Drittmittel und Druckkostenzuschüsse (und damit etwas freier vom Vermarktungszwang). Aber auch hier geht es vor allem um das Signal: Wir sind da und wir machen was! Ob das alles auch veröffentlicht werden muss, steht auf einem anderen Blatt. Deswegen ist der Sammelband nicht auszurotten, weil er einigermaßen zügig als materieller Arbeitsnachweis in die Welt gestellt werden kann.

Um aber die Wonnen des kühlen Speichers genießen zu können, muss der Eintritt in Form von ausreichend symbolischem Kapital entrichtet werden. Das kostbare Gut akademischer Aufmerksamkeit ist Voraussetzung für den Zugang zur papiernen Welt. Frei nach Baby Schimmerlos: Wer reinkommt, ist drin. Und auch hier genügt Qualität nicht, um reinzukommen – ebenso wenig wie die Mitgliedschaft Garant dafür ist, dass nur noch Qualität produziert würde. Sich vom Netz zu erhoffen, es würde diese Mechanismen basisdemokratisch unterlaufen, wäre naiv. Es setzt andere Asymmetrien, die sich weniger an Namen von Zeitschriften oder Verlagen, an Auflagenzahlen oder Werbemaßnahmen orientieren, sondern an likes und links und hits. Insofern liegen die Probleme, die man allenthalben identifizieren kann, nicht am Medium, sondern am Betrieb und seinem Getriebe. Also alles eine Sauce? Das wohl kaum. Das Netz bietet Möglichkeiten des leichteren Einstiegs in die wissenschaftliche Diskussion, es verschiebt die Aufmerksamkeiten, hat andere Voraussetzungen, stellt die Machtfrage – und produziert nicht zuletzt deswegen auch Ängste. Aber auch das kennen wir, wie Valentin Groebner deutlich macht, von vergangenen Medienwechseln.

Im Netz kann man tatsächlich Dinge tun, die man in dieser Form in anderen Medien nicht tun kann. Man kann sich nicht nur Informationen beschaffen und in Bibliothekskatalogen stöbern, man kann nicht nur Digitalisate einsehen und Literatur durchforsten, man kann auch Forschung betreiben und Projekte koordinieren. Man kann sogar coram publico über den Sinn und Unsinn wissenschaftlichen Publizierens im Netz diskutieren. Wenn ich also im Netz blogge, warum tue ich das? Weil es eine wichtige Möglichkeit ist, die Wissenschaft aus ihren spezialisierten Kreisen herauszuholen; weil es eine Einladung an diejenigen sein kann, die noch nicht einmal wussten, dass sie nichts von dem wussten, was sie per Suchmaschine gefunden haben; weil es eine unverzichtbare Erweiterung wissenschaftlicher Kommunikation ist. Papierwelt und Netzwelt haben sich dabei schon längst verschränkt. Es sind nicht nur Blogs, die zu Büchern werden, es sind nicht nur Internetinhalte, die auf Bücher verweisen, es sind ebenso zahllose Artikel, die nicht mehr in Papierform erscheinen, weil sie schon im Netz stehen, und es sind unzählbare Fußnoten, die sich mit Links anfüllen. Für Qualität an sich bürgt weder das eine noch das andere Medium. Dafür sind schon die Menschen verantwortlich, die hinter den Inhalten stehen, ganz gleich wo sie erscheinen.

Anm. der Redaktion:

Achim Landwehrs Weblog: Geschichte wird gemacht. Über die Alltäglichkeit des Historischen.

Kopf im Sand

Seht Ihr! Öl wird eben NICHT knapp. Man braucht doch nur aus dem Fenster zu sehen, denn da draußen fahren immer noch jede Menge Autos herum. Ergo widerlegt die Realität all die, die seit dreißig Jahren nimmermüde unken! Für wie diskussionswürdig würde man wohl eine solche Äußerung halten, zumal wenn sie belegshalber auf der Kraftstoffindustrie nahestehende Quellen verwiese?

Wäre ich um eine Erwiderung auf diesen Artikel nicht gebeten worden: Sie wäre nicht entstanden. Die emotional geführte Diskussion prinzipieller Digitalisierungsskeptiker hat etwas Ermüdendes. Papier in der Hand oder Text auf dem Bildschirm, Druck- oder Langzeitarchivierungskosten, statisches versus kollaboratives oder zumindest ajournierbares Schreiben: Das alles erscheint mir inzwischen als Luxusdiskussion. Wie lange werden wir uns diese Skepsis leisten können?

„Religiöses Vokabular“ kann man sich zusammenklauben, natürlich. Und zwar, notabene, um angebliche nicht erfüllte Digitalerlösungsphantasien zu illustrieren, ebenso wie zum Zwecke der Entlarvung all jener, die die Lobby der Besitzstandswahrer bedienen. Letzteres ist – ganz generell gesprochen – ein wohlfeileres Unterfangen, als Erlösungsphantasien zu realisieren.

Hier sei nun also auf alles irgendwie Blumig-Versprecherische verzichtet. Gänzlich ohne Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit folgen wenige Punkte und Fragen, deren generische Ausrichtung die Ratlosigkeit illustrieren mag, die die Lektüre des obenstehenden Texts bei mir hinterlassen hat. Den Transfer auf Herrn Groebners Worte oder auf die Sache mit dem Erdöl möge jeder selbst vornehmen.

Der Vergleich von Kopiergerät und moderner Netzpublikationstechnik war, so hoffe ich, in der Tat nur ein Scherz.

Anm. der Redaktion:

Das von Lilian Landes verantwortete Weblog: Rezensieren – Kommentieren – Bloggen. Wie kommunizieren Geisteswissenschaftler in der digitalen Zukunft?

Replik

“Im Internet”, hat ein Teilnehmer in einer Debatte rund um den recensio.net-blog im letzten Frühjahr geschrieben, “ist endlos Platz.” Sicher. Aber nicht in einem Arbeitstag. Deswegen auch meine verspätete Antwort auf die Kommentare: Bitte um Entschuldigung. Erst einmal vielen Dank dafür. Denn nicht Speicherplatz, sondern Aufmerksamkeit ist das knappe Gut, um das sich alle Netzbeiträge streiten. Knapp, so hat Achim Landwehr klug dazu angemerkt, ist auch Reputation. Zusammen mit der Zeit (von der wir alle gleich viel oder gleich wenig haben) sind diese beiden, Aufmerksamkeit und Reputation, sozusagen die beiden Währungen, um die es beim wissenschaftlichen Publizieren geht.

Lilian Landes hat, unüberlesbar genervt, angedeutet, dass ich mit meiner Skepsis über die Haltbarkeit der digitalen Publikationsbeiträge ihre Zeit verschwende. Das war nicht meine Absicht. Ich habe an anderer Stelle vorgerechnet, dass man in seinem Wissenschaftlerarbeitsleben nur begrenzt viele Texte lesen kann; die digitalen Kommunikationskanäle haben den Zugang zu den Texten leichter und schneller gemacht, aber die Zeit, die uns dann zum Lesen dieser Texte zur Verfügung steht, nicht vermehrt. Mein Fazit daraus ist relativ simpel: Texte auf Papier und Texte in den digitalen Kanälen sind keine Gegensätze, sondern koexistieren. An der Lesearbeit ändert sich nichts. Digitale Kanäle setzen sich dort durch, wo sie ihren BenutzerInnen schnelleren Zugriff auf Informationen erlauben. Wenn sie bessere Filter bieten; wenn sie mir helfen, herauszufinden, was ich nicht lesen muss. Das ist aber seit sehr langer Zeit genau die Funktion, die wissenschaftliche Zeitschrift erfüllen; dafür sind sie angesichts der immer unübersichtlicheren Fluten wissenschaftlicher Bücher gegründet worden, im 17. Jahrhundert.

Ich habe in einem kleinen Essay[1] versucht, aus der Geschichte des wissenschaftlichen Publizierens ein paar mögliche Regeln für den Umgang mit den neuen Kommunikationskanälen zu entwickeln. Dabei ist die Koexistenz der selbstorganisierten grauen Literatur (die auf der Möglichkeit billiger Vervielfältigung beruht) mit etablierten Formen wissenschaftlicher Texte nur ein Punkt: Denn sie zeigt, wie breit das Feld der peer-to-peer-Kommunikation schon in den letzten 50 Jahren gewesen ist. Und der Vergleich zeigt auch, dass Schnelligkeit kein Wert an sich ist; gerade nicht in der Wissenschaftskommunikation, sondern Belastbarkeit. Ein wissenschaftliches Argument, ein Fund, ein Text sind dann brauchbar, wenn andere damit weiterarbeiten können.

Rasche Reaktionen in Echtzeit sind eine Sache; nachprüfbare Ergebnisse sind etwas anderes. “Live“-Reaktionen in den digitalen Kanälen beruhen gewöhnlich eben nicht auf Recherche und dem Nachprüfen der Fakten, sondern sind provisorisch. Die politischen Ereignisse der letzten zwei Jahre (von Libyen über Syrien bis zur Ukraine) haben gezeigt, dass der benutzergenerierte content der Schwarmmedien ebenso politisch manipulierbar ist und manipuliert wird wie traditionelle Kanäle; der live-ticker ist nicht zuverlässiger als die grossen Presse- und Fotoagenturen. Übersicht schafft gewöhnlich der solide recherchierte Kommentar plus Fazit drei Tage NACH den Ereignissen, mit dem andere dann kommentierend/kritisierend weiterarbeiten können

Für wissenschaftliche Inhalte ist Schnelligkeit ohnehin weniger wichtig. Unsere Disziplinen trainieren ihre AbsolventInnen eben nicht darauf, aufgrund einiger weniger Kennzahlen sofort die eine, richtige Entscheidung zu fällen, sondern fordern beharrliches Re-Evaluieren, Nachprüfen, Vergleichen ein. Das sind unsere Stärken. Aber historische oder kulturwissenschaftliche Forschung, die unendlich viel Zeit braucht, ist unwirksam. Wer unabsehbar viel Zeit einfordert, um sein “magnum opus” zu schreiben, sitzt gewöhnlich bereits auf einer unbefristeten Stelle.

Wissenschaft ist nicht und war nie das Gegenteil von “Markt”, sondern selber marktförmig organisiert, und zwar als Markt für Aufmerksamkeit und Reputation. Das hören wir alle nicht so gerne, weil es den Zusammenhang von Kollegialität und Konkurrenz betont, aber de facto ist es so. Deswegen gab es die Zurückgezogenheit am Schreibtisch schon früher im wesentlichen nur als Verstärkungsmythos FÜR bereits existierende Reputation: Nachwuchsleute konnten es sich schon in den 1980er Jahren nicht leisten, sich für längere Zeit komplett auszuklinken. Für die NachwuchswissenschaftlerInnen auf befristeten Stellen sind deswegen heute kurze Texte in schnellen Kanälen einfach eine Notwendigkeit, um den eigenen Namen mit originellen und rasch lesbaren Texten verbinden zu können. Die Universität ist keine “Gegenkultur” und war auch nie eine, sondern Teil von staatlichen bürokratischen Strukturen, und als solche ist sie schon länger echtzeitüberwacht.

Aufmerksamkeit für die eigene Arbeit erzeugt man am besten durch relativ kurze, leicht lesbare und leicht zugängliche Texte; Reputation durch ihre Kombination mit umfangreicheren Recherchen und durch Verknüpfung mit den Arbeiten anderer. Das erste wird heute am besten durch Publizieren in digitalen Kanälen gewährleistet (erste schnelle provisorische Versionen in Kurzfassung); das zweite durch Publikation in traditionelleren Formaten, in denen die Kollegen es nicht übersehen können. Papier ist dabei nicht notwendig, aber praktisch, weil es ein deutliches Reputationsgefälle zwischen digitalen Publikationen und high end-Formaten auf Papier gibt – das lässt sich, glaube ich, nicht wegdiskutieren.

Kommunikationsgefässe generieren Reputation aber nur dann, wenn es schwierig ist, dort zu publizieren – wenn man sich zuerst mit renommierten gate keepers einigen muss (Redaktionen, Verlage, Lektorate) und wenn dort nicht unbegrenzt viel erscheint – keine wöchentlichen updates, sondern z.B. nur vier Zeitschriftenbände im Jahr. Deswegen bringen ja so viele Netzenthusiasten und -aktivistinnen ihre Texte dann irgendwann bei Suhrkamp, Rowohlt, in der FAZ oder beim ‘Merkur’ heraus. Gerade wenn sehr viel publiziert wird, werden Filter extrem wichtig. Diese Filter sind ironischerweise der Selbstorganisation der AktivistInnen weitgehend entzogen.

Fazit: Die digitalen Kanäle und einige (aber nicht alle) traditionellen Kanäle funktionieren de facto arbeitsteilig; man muss beides bedienen. Die überzeugendsten Vorschläge für eine nicht bloss passiv reagierende Praxis, sondern für klugen politischen Aktivismus dazu kommen für mich im Moment aus dem Bereich zeitgenössischer politischer Kunst und Design. Lesetipp: Alessandro Ludovico: Post-digital Print. 2012 erschienen – als creative commons-Datei leicht zu finden. Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Anmerkung

[1] Wissenschaftssprache digital. Die Zukunft von gestern, Konstanz 2014.