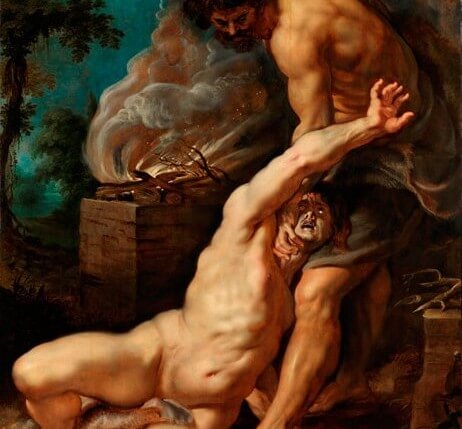

Abstract: Dass Geschichte und politische Bildung harmonischen Geschwistern gleichen, scheint in der Öffentlichkeit weitgehend unwidersprochen. Unter BildungsexpertInnen an Schule und Universität wird diese Meinung aber keineswegs geteilt, ganz im Gegenteil erscheinen sie dort fast als die biblischen Brüder Kain und Abel. Vonseiten der Geschichtsdidaktik wird befürchtet, dass Geschichte auf Politik verkürzt werde. Die politische Bildung sieht in einer zu starken Annäherung wiederum eine Verengung des Politikbegriffs. Es scheint eindeutig: Geschichts- und Politikdidaktik mögen sich zwar hin und wieder ergänzen, kurzfristige Sympathien sind erlaubt. Ein längerfristiges Zusammenrücken beider Disziplinen ist aber undenkbar und wird abgelehnt.

DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2013-278.

Languages: Deutsch

Dass Geschichte und politische Bildung harmonischen Geschwistern gleichen, scheint in der Öffentlichkeit weitgehend unwidersprochen. Unter BildungsexpertInnen an Schule und Universität wird diese Meinung aber keineswegs geteilt, ganz im Gegenteil erscheinen sie dort fast als die biblischen Brüder Kain und Abel. Vonseiten der Geschichtsdidaktik wird befürchtet, dass Geschichte auf Politik verkürzt werde. Die politische Bildung sieht in einer zu starken Annäherung wiederum eine Verengung des Politikbegriffs. Es scheint eindeutig: Geschichts- und Politikdidaktik mögen sich zwar hin und wieder ergänzen, kurzfristige Sympathien sind erlaubt. Ein längerfristiges Zusammenrücken beider Disziplinen ist aber undenkbar und wird abgelehnt.

Ein österreichisch-schweizerischer Virus?

Trotz der genannten Einwände tritt nun aber ein Blog Journal, „Public History Weekly“, als Mediatorin auf? Hat gar ein österreichisch-schweizerischer Virus die Redaktion und die AutorInnen befallen? Keine unberechtigte Frage, besteht doch in beiden Ländern traditionell eine enge und zudem nicht immer ruhmreiche Verbindung von Geschichte und politischer Bildung. Die Gründe für diese schwierige Liaison sind vielfältig: In beiden Ländern erschien nach 1945 ein eigenes Fach „Politische Bildung“ nicht so dringlich – die Schweiz hatte ja angeblich mit dem Nationalsozialismus ohnehin nichts zu tun, und Österreich verstand sich bekanntlich als ein „Opfer“ nationalsozialistischer Expansionspolitik. Nach dem Krieg sollte die nationale Integration vorangetrieben und das Bekenntnis zur Demokratie in den Köpfen der Bürger und Bürgerinnen verfestigt werden. Nicht der „Citoyen“, der oder die kritische „AktivbürgerIn“, war gefragt, sondern die Ein- oder auch Unterordnung in die Republik. In diesem Zusammenhang ließ sich Geschichte lange Zeit für nationale Manipulation und Indoktrination instrumentalisieren.

Gefahr der Mythenbildung?

In der Schweiz dienten etwa die Legende des Rütlischwurs und der Bundesbrief von 1291 zur Begründung eines demokratischen Mythos und zur Beschwörung einer vermeintlichen nationalen Harmonie. In Österreich war es wiederum der Opfermythos, der seine Begründung in der angeblichen Friedfertigkeit der österreichischen Bevölkerung bzw. überhaupt im „österreichischen Charakter“ fand. Die habsburgische „Macht des Herzens“ und die große kulturelle Vergangenheit stünden den nationalsozialistischen Verbrechen im Wege. Daher seien die ÖsterreicherInnen während der nationalsozialistischen Diktatur offenbar auch jeglicher Handlungsfähigkeit beraubt worden.

Kulturwissenschaft als Ausweg

Ein solcher Missbrauch von Geschichte liegt Public History Weekly selbstverständlich fern. Ganz im Gegenteil wird historisch-politische Bildung im kulturwissenschaftlichen Sinne verstanden. Herrschafts- und Machtverhältnisse, soziale Strukturen, hegemoniale kulturelle Praktiken oder unterschiedlichen Kategorien wie „Freiheit“ oder „Gerechtigkeit“ sind immer auch historisch zu begründen. Nur mit dem Überschreiten der von den wissenschaftlichen (Teil-)Disziplinen gesetzten Grenzen, durch das Suchen politischer Implikationen in den kulturellen Praktiken oder besser: das Verstehen des Politischen selbst als einen kulturellen Habitus können diese historischen Dimensionen verdeutlicht werden.

Als „liaison dangereuse“ kann historisch-politische Bildung daher nur dann verstanden werden, wenn ein enger Politikbegriff vertreten wird. Eine moderne, kulturwissenschaftlich orientierte historisch-politische Bildung hat sich dagegen mit dem Bewusstseinsbegriff auseinanderzusetzen. Sie beschäftigt sich, wie etwa der Beitrag von Monika Fenn in diesem Blog Journal sehr anschaulich zeigt, mit Geschichtskultur und politischer Kultur. Zu ihren Themen zählen Identitätsbildung, Sozialisationsprozesse und kollektive Gedächtnisse, sie betreibt Ideologiekritik und untersucht die individuelle Deutung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Geschichte und politische Bildung lassen sich hier nicht getrennt denken. Ganz im Gegenteil wäre eine Vernachlässigung dieser Verbindung geradezu bedenklich oder gar sträflich.

Wiederbelebung eines alten Diskurses

Der Diskurs über eine Zusammenführung oder besser: über eine Synthese beider Disziplinen, der bereits in den 1960/70er Jahren geführt wurde, sei daher unter neuen kulturwissenschaftlichen Voraussetzungen wiederbelebt. Damit werden keine alten Gräben aufgerissen, sondern Perspektiven geboten, die dem Geschichts- und Politikunterricht letztlich bereichern können. Provokant sei gefragt: Kann moderner Geschichts- und Politikunterricht denn letztlich etwas anderes sein als historisch-politische Bildung?

_____________________

Literaturhinweise

- Hedtke, Reinhold: Historisch-politische Bildung – ein Exempel für das überholte Selbstverständnis der Fachdidaktiken. In: Politisches Lernen, 21/1-3 (2003), S. 112-122.

- Hellmuth, Thomas: Politische Bildung als historisch-politische Sinnstiftung: Überlegungen zu einem historisch-politischen Kompetenzmodell. In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaften, 38/4 (2009), S. 483-496.

- Lange, Dirk: Historisch-politische Didaktik. Zur Begründung historisch-politischen Lernens, Schwalbach/Ts. 2004 (Studien zu Politik und Wissenschaft).

Webressourcen

____________________

Abbildungsnachweis

(c) The Courtauld Gallery, London. Peter Paul Rubens, 1608, Kain erschlägt Abel, Abbildung gemeinfrei.

Empfohlene Zitierweise

Hellmuth, Thomas: Wer erschlägt hier wen? Historisch-politische Bildung. In: Public History Weekly 1 (2013) 5, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2013-278.

Copyright (c) 2013 by De Gruyter Oldenbourg and the author, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for non-commercial, educational purposes, if permission is granted by the author and usage right holders. For permission please contact the editor-in-chief (see here). All articles are reliably referenced via a DOI, which includes all comments that are considered an integral part of the publication.

The assessments in this article reflect only the perspective of the author. PHW considers itself as a pluralistic debate journal, contributions to discussions are very welcome. Please note our commentary guidelines (https://public-history-weekly.degruyter.com/contribute/).

Categories: 1 (2013) 5

DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2013-278

Tags: Austria (Österreich), Civics Education (Politische Bildung), Switzerland (Schweiz)

Thomas Hellmuth regt in seinem Beitrag die „Zusammenführung“ oder „Synthese“ von „Geschichte“ und „politischer Bildung“ unter „kulturwissenschaftlichen Voraussetzungen“ zu einer „historisch-politischen Bildung“ an. Die Argumente erscheinen plausibel und es ist mehr als berechtigt, diese Diskussion erneut zu beleben und ernsthaft zu führen. Hierzu ist aber zunächst eine Frage zu klären: Worum geht es eigentlich, wenn von Zusammenführung und Synthese die Rede ist?

Geht es um die Frage, ob die bildnerische Auseinandersetzung mit dem Politischen auch historische Aspekte berücksichtigen und hierzu auch auf Arbeits- und Erkenntnisweisen des geschichtlichen Lernens zurückgreifen sollte? Ja natürlich! Das Politische ist historisch bedingt; in Hermann Gieseckes Konfliktanalyse taucht deshalb auch selbstverständlich die Kategorie „Geschichtlichkeit“ auf. Politische Phänomene und Strukturen der Gegenwart können durch politikgeschichtliches Lernen besser verstanden, legitimierbar oder kritisierbar werden. Zudem substantiieren sich zuweilen aktuelle politische Kontroversen oder Konflikte in der Form geschichtspolitischer Auseinandersetzungen. Greift politische Bildung dies auf, erfolgt sie im Modus des geschichtspolitischen Denkens und Streitens (Lange 2004).

Geht es um die Frage, ob die bildnerische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als Orientierung in der Zeit auch politische Dimensionen aufweisen kann und hierzu Fragehaltungen, Arbeits- und Erkenntnisweisen des politischen Lernens anwenden sollte? Selbstverständlich! Ein Blick etwa auf die Dimensionen des Geschichtsbewusstseins von Hans-Jürgen Pandel offenbart, dass dies auch längst geschieht (etwa politisches, ökonomisches und moralisches Bewusstsein).

Geht es um die Frage, ob es Kompetenzen gibt, die beide Fächer auszubilden suchen und damit eine „Zusammenführung“ sinnvoll erscheinen lassen? Die gibt es offenbar. Hedtke bringt das verbindende Konstrukt des Gesellschaftsbewusstseins ins Spiel (Hedtke 2003). Steffens spricht vom „gemeinsamen Dritten“ beider Fächer (Steffens 2010). Gemeint sind hier Fähigkeiten wie Perspektivenübernahme und Dezentrierung der eigenen Perspektive, die Unterscheidung von deskriptiven und präskriptiven Aussagen, die Analyse und Beurteilung von handlungsleitenden Normen und Interessen etc. Dennoch: Es gibt sowohl hinsichtlich der Fragehaltung als auch der Arbeits- und Erkenntnisweisen Unterschiede. „Historisches Bewusstsein zielt auf Handlungsorientierung in der Zeit, politisches Bewusstsein auf Bedingungen und Möglichkeiten des [kollektiven, M.M.] Handelns selbst“ (Pandel 1997, 322). In Anlehnung an Steffens kann man gegenüberstellen: einerseits Narrativität, kollektive Selbstverortung durch Orientierung in der Zeit, Sequentialität, Abgeschlossenheit, Vergangenheit, erzählender Rezipient (Geschichte) und andererseits Diskursivität, verbindliche kollektive Entscheidungsfindung, Gleichzeitigkeit, Offenheit, Gegenwart und Zukunft, Bürger (Politik). Solche Zuspitzungen sind aus fachwissenschaftlicher Sicht natürlich sehr bedenklich. Sowohl Fragestellungen als auch Arbeits- und Erkenntnisweisen lassen sich heute nicht mehr eindeutig Fächern zuordnen. Weder ist Geschichtswissenschaft methodisch nur Narration und Deutung, noch ist Politikwissenschaft lediglich Konflikt- oder Systemanalyse.

Allerdings ist der Sinn einer Zusammenführung oder Trennung der Fächer gar nicht nur aus fachwissenschaftlicher, sondern auch aus fachdidaktischer Perspektive zu prüfen. Die oben skizzierte Fassung des Politischen als verbindliche Regelung des Zusammenlebens ist überhaupt keine wissenschaftliche Begriffs-, sondern eine fachdidaktische Arbeitsdefinition. Mithin geht es auch nicht nur um enge oder weite Politik- und Geschichtsbegriffe sowie deren Vereinbarkeit aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, sondern um die Frage, ob bei allen Möglichkeiten der oben angedeuteten Bezugnahmen, Ausweitungen und Kooperationen bestimmte Fragehaltungen, Arbeits- und Erkenntnisweisen in einem Unterrichtsfach in der Schule gebündelt werden sollten. Oder andersherum: Rechtfertigen die oben angedeuteten gemeinsamen Kompetenzen ein gemeinsames Unterrichtsfach? Theoretisch und empirisch wäre hier zu klären, wie spezifisch Kompetenzen sein müssen, um als Kern eines Unterrichtsfaches fungieren zu können.

Aufgrund der Platzknappheit sei eine Polemik erlaubt: Würde jemand auf die Idee kommen, Deutsch und Englisch zusammenzuführen, weil es in beiden Fächern um Lesekompetenz geht? Kompetenz erschiene als eine „abstrakte Größe, die vor jeder fachlichen Anforderung und unabhängig davon für Schematisierung sorgt … Kompetenzen bilden sich aber nur im Hinblick auf Aufgaben und Leistungen, die fachliche oder fachbezogene Standards voraussetzen“ (Oelkers 2003, 114). Auch pragmatisch ist es sinnvoll, in der Schule und unabhängig von der Frage der Fachbezeichnung Lernräume zu bieten, die für die Lernenden wiederkehrende und wiedererkennbare Anforderungssituationen, Übungsmöglichkeiten, Denk- und Arbeitsweisen beinhalten und so auch je spezifische Unterrichtsdynamiken nach sich ziehen.

Literatur

Historisch-politisch denken lernen…

Der folgende Kommentar soll ein Plädoyer wider eine fragmentierte Welt – auch eine wissenschaftlich fragmentierte Welt sein. Denn diese Fragmentierung der Welt, die sich aus den Wissenschaftsdisziplinen in die Unterrichtsfächer der Schule fortsetzt, verhindert geradezu eine Einsicht in die Komplexität der Welt und macht diese damit unverständlich. In der Folge scheint dann die Welt auf einmal so unterkomplex, dass man den Eindruck gewinnen kann, alle Probleme seien innerhalb von 45 – 90 Minuten zu lösen; im Fernsehen wie im Unterricht.

Michael May stellt die nur scheinbar evidente Forderung auf, dass die beiden Unterrichtsfächer Geschichte und Politik aus didaktischen Gründen deshalb getrennt unterrichtet werden sollten, weil in beiden Fächern je unterschiedliche Arbeits- und Erkenntnisweisen zentral seien. Wo lernt dann aber der Mensch, eine Synthese zwischen den Denkwelten herzustellen? Im Leben, so ganz von alleine und nebenbei? Wohl eher nicht!

Wenn historisches Bewusstsein Handlungsorientierung in der Zeit ist (Pandel, s. Kommentar May), wie kann es dann nicht politisch sein? Gehört doch die Gegenwart untrennbar zur Vergangenheit, die es ja ohne eine Gegenwart gar nicht geben könnte. Und wenn Handeln in der Gegenwart nicht empirisch abgesichert, d.h. über Erfahrungen, die auch der eigenen Lebensspanne vorausgehen können, potenziell als erfolgreich gedacht werden kann: Wofür brauchen wir dann überhaupt Geschichte?

Das ist eine Kernfrage: Wer braucht hier überhaupt wen? Ist der Mensch letztendlich da, um sich mehr oder weniger in den `Dienst` der Geschichte zu stellen, reflektiert natürlich, damit eine menschenwürdige Zukunft möglich wird? Oder ist die Geschichte da, um in den Dienst des Menschen gestellt zu werden, damit dieser den unsicheren Tritt in eine hoffentlich offene Zukunft zumindest ein wenig abgesichert wagen kann? Aber: Ist die Zukunft wirklich so offen, dass wir selbst entscheiden können, wie sie aussehen soll? Oder sind wir Knechte und Mägde aller möglichen Sachzwänge, die unser Handeln aufgrund von historischen Vorentscheidungen von Menschen, die wir nicht kennen, alternativlos vorwärts zwingen? Bedeutet die Geschichte von Handel und Wandel durch Raum und Zeit, die schließlich im Kapitalismus mit seiner Wachstumsdoktrin landete und die sogar den real existieren Sozialismus besiegen konnte, dass wir jetzt für immer und ewig gezwungen sind, so weiter zu machen? Sind wir nicht, historisch einerseits zwar hervorragend bewandert, andererseits dennoch auf dem besten Wege, uns selbst innerhalb einer überschaubaren Zeit selbst zu vernichten, mitsamt allem Lebendigen, was es auf der Erde gibt? Und das nur deshalb, weil wir uns nicht trauen, mit den Entscheidungen unserer Altvorderen, die wir ja letztendlich stets nur für uns selbst als Geschichte auslegen, zu brechen? Bedeutet es, reflektiert mit Geschichte umzugehen, das Ende möglichst lange hinauszuzögern? (Welzer 2013/3) Oder auf ein Wunder zu warten?

Utopien sollten wir ja nicht mehr hinterher eilen – sie führen offensichtlich, so auch eine historische Erfahrung, ins Verderben und machen Menschen allzu leicht zu Menschen ohne Mitgefühl um einer imaginierten Zukunft Willen. Deshalb scheint es demütiger – ich nenne es kleinmütiger – Geschichte nicht mehr an die Seite (nicht (!): in den Dienst) der Politik zu stellen. Damit ist sie nämlich fein heraus aus der Verantwortung – die Geschichte. Und weil Geschichte ein Arbeitsbegriff ist, der nicht personalisiert werden soll, sagen wir es doch klar: Sind sie fein heraus aus der Verantwortung, die Geschichtswissenschaftler, die Geschichtsdidaktiker und die Geschichtsvermittler, die sich damit zufrieden geben, die Gewordenheit der Gegenwart zu erklären, um der politischen Bildung die Verantwortung für verantwortlich handelnde Menschen in der Gegenwart zu überlassen, die die Grundlage unserer Welt von morgen legen. Geschichte kann dann aber nicht mehr als eine kritische Sozialwissenschaft (Kuhn 1977/2) fungieren und politisches Handeln historisch in Frage stellen. Und die politisch Verantwortlichen dürfen dann der Überzeugung sein, das, was sich historisch durchgesetzt habe, sei “alternativlos”. (Unwort des Jahres 2011) Der Bürger kann das nur glauben, wenn ihm die Vorstellung von Geschichte als Reflexionsfolie nicht geläufig ist.

Was wir in der Schule mit der Fragmentierung der Fächer erreichen ist, dass wir allzu leicht einen fragwürdigen Geschichtsunterricht tradieren. (PHW Kommentar Völkel Okt. 2013) Und der Politikunterricht wird um eine wichtige Reflexionsebene beraubt, der die offensichtlich historische Alternativlosigkeit politischen Handelns mehrheitsfähig macht.

Dabei sollte es doch gerade in der Schule darum gehen, bereits jungen Menschen ein “Denken in Alternativen” (Schulz-Hageleit 2008) zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Schließlich standen den Menschen vergangener Gegenwarten stets Alternativkonzepte zur Verfügung, die sich letztlich in ihrer Zeit aber nicht durchsetzen konnten. Vielleicht gelingt es uns aber, über eine Verbindung von historischem und politischem Lernen den nur scheinbar historischen Determinismus zu unterbrechen, der politisches Handeln ohne Alternativen erscheinen lässt. Indem wir über einen Blick in die Geschichte Kontingenz in diese einführen, können wir nach den unerfüllten Versprechen in der Vergangenheit suchen. (Ricoeur 2004/4).

Oder aber, wir entscheiden uns für etwas ganz Anderes, historisch noch nie da Gewesenes, weil es unsere Welt so erfordert. Den Mut dazu können wir uns auch aus der Geschichte holen – vielleicht über mutige Menschen der Vergangenheit, die bereit waren, Neues zu wagen, weil das Alte nicht mehr anschlussfähig war.

Dann würde möglicherweise aus einer fragmentierten Welt eine komplexe Welt, die alle fordert – länger als max. 90 Minuten. Hier liegt in meinen Augen die Chance des historisch-politischen Unterrichts.

Literatur:

Von Seiten der Politikdidaktik wird gerne betont, dass sie sich mit noch laufenden und bezüglich der Ergebnisse offenen Ereignissen, Konflikten und Prozessen beschäftigt. Geschichtsdidaktik habe dagegen die „Schutthalde“ der Vergangenheit als Gegenstand, woraus sich auch – wie Michael May schreibt – unterschiedliche Fragen sowie Arbeits- und Erkenntnisweisen ergeben würden.

Tatsächlich scheint hier aber ein veraltetes Bild von Geschichte und Geschichtsdidaktik vorzuliegen. Basiert doch eine moderne Geschichtsdidaktik auf der Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Längst hat sie sich dadurch in die Diskurse der Gegenwart eingeschrieben, ihr Gegenstand ist somit auch das Zukünftige. Die Diskussion um Geschichtskultur, Geschichtsbewusstsein und Geschichtspolitik sind nicht im „Steinbruch“ der Vergangenheit, den der Historiker bzw. die Historiker bearbeitet, abgelagert. Das Vergangene ist keineswegs abgeschlossen, womit die Grenze zur Politikdidaktik verschwimmt, wenn sie sich nicht gar völlig auflöst.

Ein Beispiel – vielleicht ein „schräges“, wie Christian Heuer in seinem Beitrag in PHW fordert – soll dies verdeutlichen: Eine Geschichtsdidaktik, die sich der Globalgeschichte annimmt, wird Kategorien, die aus dem kolonialen Diskurs stammen und Menschen stigmatisieren, ausgrenzen und hierarchisieren, kritisch reflektieren und abzubauen versuchen. Sie wird den Eurozentrismus verwerfen und sich für den „dritten Raum“ (Homi K. Bahba) interessieren, in dem gleichsam Kontaktzonen zweier oder mehrerer Kulturen existieren und auch neue Kulturen hervorgebracht wurden bzw. werden. Sie wird solche “dritten Kulturen” auch in gegenwärtigen MigrantInnengesellschaften suchen und auch nach gemeinsamen humanen Werten fragen, nach einem neuen Humanismus, der die Widersprüche der Aufklärung und der Moderne aufdeckt. Damit geht Geschichtsdidaktik in politische Bildung über, sie schürft nicht mehr nur in der „Schutthalde“ der Vergangenheit, sondern bietet Orientierungsangebote und Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft.

Michael May meint daher auch zu Recht, dass sowohl Fragestellungen als auch Arbeits- und Erkenntnisweisen sich heute nicht mehr eindeutig bestimmten wissenschaftlichen Disziplinen zuordnen lassen. Dennoch bezieht er sich in seinem Kommentar auf Gert Steffens, der „Narrativität“ als zentralen Bestandteil von Geschichte darstellt, „Diskursivität“ dagegen als prägendes Element von Politik bezeichnet. Narrativität könne sich laut Steffens als „gemeinsames Drittes“ bildungstheoretisch mit Diskursivität überschneiden, indem sie vor allem Stimmigkeit ermögliche und die Schlüssigkeit als zentrales Element der Diskursivität verstärke. Das ist klug formuliert und erweckt den Eindruck von Konsistenz, allerdings handelt es sich eben um eine Konstruktion, die letztlich von veralteten, wenn nicht sogar falschen Prämissen ausgeht.

Das Grundproblem dieses Ansatzes liegt nämlich im einseitigen Verständnis von „Narrativität“: Steffens behauptet, der Blick des Erzählers von Geschichte sei lediglich in die Vergangenheit gerichtet, während der Diskursteilnehmer seinen Blick in die Zukunft richte. Zudem sei bei der Narration allein die Stimmhaftigkeit der Konstruktion zentral, beim Diskurs dagegen die empirische und logische Schlüssigkeit der Argumente.

Nun berücksichtigt die Geschichtsdidaktik aber längst die Relevanz des Konstrukts „Geschichte“ für die Gegenwart und Zukunft und hat als solche auch die Aufgabe, historische Narrative – sowohl im gesellschaftlichen als auch im selbstreflexiven Sinn – zu dekonstruieren. Historischer Narrative sind so gesehen diskursiver Bestandteil der gegenwärtigen politischen Kommunikationsprozesse sowie der kollektiven und individuellen Identitätsarbeit. Ein Ansatz, der Geschichts- und Politikdidaktik mit der Annahme eines normativen Geschichtsbewusstseins miteinander verbindet und analytisches Geschichtsbewusstsein außer Acht lässt, muss daher letztlich als unzulässige Alternative einer historisch-politischen Didaktik betrachtet werden.

Der Politikdidaktik ist daher eine intensivere Auseinandersetzung mit der Geschichtsdidaktik zu empfehlen, auch wenn dies vermutlich ein schwieriges Unterfangen ist. Denn letztlich präsentiert sich diese – wie aus den Kommentaren zu Christian Heuers Beitrag auf PHW deutlich wird – als eine recht uneinheitliche, durch verschiedenste Ansätze geprägte, wenn nicht sogar geradezu „schräge“ Didaktik. Eines ist den Ansätzen aber gemeinsam: Ihr Gegenstand ist nicht allein die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart und Zukunft – und zwar nicht nebensächlich, sondern, wie Bärbel Völkel in ihrem Kommentar betont, ganz zentral.

Literatur: